訪問看護とは?

サービス内容や利用方法、料金について

分かりやすく解説!

訪問看護は、医療が必要な方が自宅で安心して暮らせるよう、医療と介護の両面からサポートするサービスです。このコラムでは、訪問看護の基本的な仕組みや、介護保険・医療保険との関係、訪問看護がどのように日常生活や療養生活を支えるのか、また、利用する際のポイントについて詳しく説明します。

目次

訪問看護とはどのようなサービスですか?

訪問看護とは、看護師・理学療法士・作業療法士などの医療や介護の専門職が、利用者の自宅を訪問し、医療ケアや健康管理、リハビリテーション、日常生活の支援を行うサービスです。

訪問看護の目的は、医療機関への入院や介護施設への入所をせずに、可能な限り自宅での生活を続けられるよう支援することです。利用者の健康状態に応じたケアや、必要な医療処置を行いながら、家族や地域と連携して日常生活をサポートします。

訪問看護と訪問介護の違い

訪問看護と訪問介護は似たような名称ですが、提供するサービスの内容や役割が異なります。サービスの違いを理解することで、適切なサービスを選ぶことができます。

| 訪問看護 | 訪問介護 | |

|---|---|---|

| サービス内容 | 医師の指示書が必要であり、病状や健康状態の管理を行い、医療的なケアを提供する | ケアプランに基づき、入浴や食事などの身体介護と、掃除、買い物などの生活援助を行う |

| 訪問するスタッフの職種 | 主に看護師などの医療従事者 | 主に介護スタッフ |

| 適用される保険の種類 | 介護保険または、医療保険 | 介護保険 |

訪問看護はどんな人が利用できますか?

訪問看護は、小児から高齢者まで年齢を問わず、疾病や障がいがあり、自宅で療養しながら生活している方を対象としたサービスです。主治医が訪問看護の必要性を認めた場合に利用できます。

要支援・要介護認定を受けた高齢者や「特定疾病」をお持ちの方であれば、介護保険で訪問看護を利用できます。またその場合、「厚生労働大臣が定める疾病等」をお持ちの方は、加入されている健康保険などを通じて医療保険で訪問看護を利用できることがあります。

訪問看護は主治医の指示のもとに行われるため、主治医との連携が非常に重要です。

訪問看護のサービス内容

訪問看護は、利用者の健康状態や生活環境に合わせて、おもに以下のサービス内容に分類されます。

健康状態の観察・管理

看護師などが利用者の健康状態を定期的に観察し、必要に応じて血圧や体温、脈拍の測定などを行います。病状の悪化を早期に発見し、主治医に適切な情報を伝え、迅速に対応します。

医療処置

点滴やカテーテルの管理、褥瘡(床ずれ)の処置など、訪問看護では医療的なケアも行います。病院ではなく自宅でこうした処置が行えることは、利用者や家族にとって大きな負担軽減となるでしょう。

リハビリテーション

理学療法士や作業療法士、言語聴覚士によるリハビリテーションも訪問看護の一環として提供され、利用者が日常生活において自立した動作を維持・向上できるよう支援します。

日常生活支援

日常生活に必要な、食事や入浴、排せつなどの介助も行います。看護師などが医学的な知識をもとに病状や体調を判断しながら対応するため、利用者は安心して介助を受けられます。また、訪問がない日でも、利用者が自分でできる範囲で生活を続けられるようアドバイスを行い、ほかのサービスとも連携を図ります。

医療機器の使用支援

人工呼吸器や吸引器などの医療機器を自宅で使用する場合は、看護師がその管理方法を指導し、定期的にチェックを行います。自宅療養を継続するうえで、大切なサポートの一つです。

ツクイの訪問看護

ツクイの訪問看護サービスには、在宅介護を経験した看護師が多く在籍しています。医療だけでなく、介護の内容も理解しているため、医療処置に加え、ご自宅での生活を続けていくために必要な介護サービスのご提案、お客様やご家族の精神的なサポートもおこなっています。

訪問看護を利用する際の介護保険と医療保険の適用条件

訪問看護には介護保険または医療保険が適用されるため、基本的に利用料の1割から3割が自己負担額となります。

介護保険を利用する場合は、要支援・要介護度に応じて1か月あたりの支給限度額が設定されています。よって、その限度額を超えてサービスを利用した場合や、夜間・緊急対応が必要な場合には追加の自己負担が発生することがあります。また医療保険を利用する場合も、疾病や状態に応じてサービスを受けられる回数に上限が設定されています。

介護保険・医療保険のどちらが適用されるかは、以下の条件によって異なります。

- 年齢

- 要支援・要介護認定の有無

- 「特定疾病※1」の有無

- 「厚生労働大臣が定める疾病等※2」の有無

- 主治医による「特別訪問看護指示書※3」の有無

| 特定疾病※1 の方 | 厚生労働大臣が定める疾病等※2 の方 | 特別訪問看護指示書※3 の交付を受けた方 | |

|---|---|---|---|

| 40歳未満 | 医療保険 | 医療保険 | 医療保険 |

| 40歳以上 要支援・要介護認定を受けている方 |

介護保険 | 医療保険 | 医療保険 |

- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)

- 関節リウマチ

- 筋萎縮性側索硬化症

- 後縦靱帯骨化症

- 骨折を伴う骨粗鬆症

- 初老期における認知症

- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】

- 脊髄小脳変性症

- 脊柱管狭窄症

- 早老症

- 多系統萎縮症

- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

- 脳血管疾患

- 閉塞性動脈硬化症

- 慢性閉塞性肺疾患

- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

- 末期の悪性腫瘍

- 多発性硬化症

- 重症筋無力症

- スモン

- 筋萎縮性側索硬化症

- 脊髄小脳変性症

- ハンチントン病

- 進行性筋ジストロフィー症

- パーキンソン病関連疾患

- 多系統萎縮症

- プリオン病

- 亜急性硬化性全脳炎

- ライソゾーム病

- 副腎白質ジストロフィー

- 脊髄性筋萎縮症

- 球脊髄性筋萎縮症

- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎

- 後天性免疫不全症候群

- 頸髄損傷

- 人工呼吸器を使用している状態

- ※3特別訪問看護指示書

急に病状が悪化した場合や、特に手厚い看護が必要な場合に主治医が交付する指示書。この指示書があると一時的に週4日以上の訪問が可能となり、通常よりも頻繁に訪問看護を受けることができる。

ツクイの訪問看護

ツクイの訪問看護では、AI診断支援ソフトが掲載されたポータブルエコーをすべての訪問看護ステーションに導入しています。お客様の健康状態を「可視化」し、お客様お一人おひとりに最適なケアを提供します。

訪問看護を利用するためにはどうすればよいですか? 利用までの流れ

訪問看護を利用するためには、主治医による「訪問看護指示書」の交付が必要です。 また、介護保険で訪問看護を利用する場合は、「訪問看護指示書」のほかに、ケアマネジャーが作成する「ケアプラン」に訪問看護が組み込まれている必要があります。

| ステップ | 介護保険の場合 | 医療保険の場合 |

|---|---|---|

| ステップ1 相談・ケアプラン作成 |

要支援・要介護認定を受けている方が訪問看護の利用を検討する際には、まず担当のケアマネジャーに相談しましょう。ケアマネジャーが、利用者の身体的・精神的な状態や日常生活に必要な支援、家族のサポート状況などを調査し、利用者のニーズに応じたケアプランを作成します。 | 医療保険が適用される方が訪問看護の利用を検討する際には、主治医に相談しましょう。場合によっては、主治医から訪問看護の利用を勧められるケースもあります。主治医や看護師と相談した上で訪問看護のサービスを決めていきましょう。 |

| ステップ2 主治医による訪問看護指示書の発行 |

介護保険・医療保険のどちらを利用する場合も、訪問看護を利用するには主治医が発行する「訪問看護指示書」が必要です。 | |

| ステップ3 訪問看護ステーションと契約 |

利用者やその家族が、ケアマネジャーや主治医のアドバイス・提案を受けて、訪問看護を提供する事業者と契約を結びます。 | |

| ステップ4 サービスの開始 |

訪問看護指示書(介護保険の場合はケアプランと訪問看護指示書)に基づき、看護師が自宅を訪問し、訪問看護サービスが提供されます。 | |

訪問看護の利用料金はどれくらいですか?

訪問看護の利用回数や利用時間の長さや時間帯、提供されるサービス内容によって費用が異なるため、ケアマネジャーや訪問看護ステーションに相談することが大切ですが、医療保険または介護保険で訪問看護を利用した場合の利用料金の目安をご紹介します。

訪問看護の利用料金は、以下の条件によって異なります。

- 適用される保険の種類(介護保険または医療保険)

- 要支援・要介護認定の有無や、要支援・要介護度

- 訪問看護の利用回数と利用時間

- 訪問看護の地域区分

- 加算の有無

- 利用者の自己負担割合

医療保険

訪問看護ステーションで訪問看護の利用した場合の利用料の目安です。(利用料は全国で共通)

病院や診療所が提供する訪問看護の利用料金は、訪問看護ステーションが提供する訪問看護の利用料金とは異なります。訪問看護ステーションでサービスを利用した場合には、別途管理療養費がかかります。

1回の訪問看護時間は、基本的に30分以上90分未満

| 看護師 (保健師/助産師) |

准看護師 | 該当ケアの 専門看護師 (管理療養費なし) |

理学療養士 作業療養士 言語療法士 |

|||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 自己負担割合 | 週3日目 まで |

週4日目 以降 |

週3日目 まで |

週4日目 以降 |

1回/月 | 1日につき |

| 1割 | 555円 | 655円 | 505円 | 605円 | 1,285円 | 555円 |

| 2割 | 1,110円 | 1,310円 | 1,010円 | 1,210円 | 2,570円 | 1,110円 |

| 3割 | 1,665円 | 1,965円 | 1,515円 | 1,815円 | 3,855円 | 1,665円 |

管理療養費とは

安全な提供体制が整備されており、計画書・報告書を主治医へ提出したうえで、計画的な管理を継続して行った場合に、訪問看護ステーションの体制に応じて算定をします。また、月の初日と月の2日目以降で算定が異なります。

月の初日:7,670~13,230円 / 月2日目以降:2,500円~3,000円(記載は10割負担)

介護保険

神奈川県横浜市の訪問看護ステーションで訪問看護の利用した場合の利用料の目安です。病院や診療所で訪問看護を利用した場合は同じケアを提供した場合でも、利用料が異なる場合があります。

| 要介護度 | 自己負担割合 | 20分未満 | 30分未満 | 30分以上 1時間未満 |

1時間以上 1時間30分未満 |

理学療法士、作業療法士、 言語聴覚士の場合(1回) |

※1日に2回を超えて訪問 する場合(1回) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 要支援1・2 | 1割 | 337円 | 502円 | 883円 | 1,212円 | 316円 | 158円 |

| 2割 | 674円 | 1,003円 | 1,766円 | 2,424円 | 632円 | 316円 | |

| 3割 | 1,011円 | 1,505円 | 2,649円 | 3,636円 | 948円 | 474円 | |

| 要介護1~5 | 1割 | 350円 | 524円 | 916円 | 1,255円 | 327円 | 295円 |

| 2割 | 699円 | 1,048円 | 1,831円 | 2,509円 | 654円 | 590円 | |

| 3割 | 1,048円 | 1,572円 | 2,746円 | 3,763円 | 981円 | 884円 |

2024年6月現在

訪問看護を利用する場合、提供する事業者の加算取得状況で自己負担額は異なります。また、加算の適用条件は個人により異なります。

加算とは?

訪問看護には、サービスの質や特定の支援に応じてさまざまな加算が存在します。加算は介護保険制度や医療保険制度の一部であり、加算を算定するためには、サービス提供者が特定の条件や基準を満たす必要があります。以下は、介護保険で訪問看護を利用する場合の加算の一例です。

緊急時訪問看護加算

訪問看護事業所が中重度の要介護者の在宅生活を支えるために、24時間365日、看護に関する相談や連絡、緊急時の訪問依頼などに対応する体制を整えている場合に算定される加算です。

ターミナルケア加算

訪問看護事業所が、ターミナルケア(利用者が人生の最期を迎える際に、できる限り苦痛を和らげてその人らしく過ごせるように支援するケア)を行うときに算定される加算のことです。ターミナルケアは、訪問看護事業所が24時間連絡できる体制や必要に応じて訪問できる体制を整えたうえで、主治医との連携のもと、利用者とその家族にターミナルケアに係る計画や支援体制について説明し、同意を得て行います。

訪問看護のメリットとデメリットを教えて

メリット

訪問看護を利用する最大のメリットは、利用者が自宅で安心して療養生活を送れる点です。訪問看護のメリットについて詳しく見ていきましょう。

自宅でのケア

自宅という慣れ親しんだ環境で療養を続けられることは、認知症の高齢者や、終末期のケアを必要とする方にとって、大きな心理的安定をもたらします。

医療と介護の連携

訪問看護は、医師や介護サービスと密接に連携しているケースが多く、病状に変化があった際は、即座に対応でき、医療機関への連絡もスムーズに行われます。

家族の負担軽減

医療処置やリハビリテーションを専門家が行うことで、家族の負担が大幅に軽減されます。介護をする家族にとって、訪問看護は非常に心強い存在です。

自立支援

訪問看護は、利用者ができるだけ自立して生活を送るためのサポートを提供します。リハビリや日常生活の介助を通じて、利用者の身体機能や生活能力を維持・向上させることができます。

デメリット

訪問時間や回数の制約

訪問看護の訪問時間は1回あたり30分から1時間半程度です。また、訪問頻度も週に数回までと限られる場合があるため、24時間のケアが必要な場合には訪問看護ステーションを決める際に対応時間などの確認をしておきましょう。

自宅環境の問題

自宅が療養に適した環境でない場合、十分なケアが難しくなることがあります。たとえば、バリアフリー化がされていない、必要な医療機器が設置できない、などの場合、自宅で療養を行うためには、設備投資や改築が必要なケースもあります。

家族の負担

訪問看護では、ケアの大部分は看護師が行いますが、看護師がいない時間帯は家族が介護を担う場合があります。家族が仕事など、介護を担うのが難しい何らかの事情を抱えている場合、訪問看護だけでは十分なケアが提供できないことがあります。

スタッフとの相性やケア方法の違い

訪問看護では複数の看護師が交代でケアを行うことがあり、関わる人が多いことが利用者や家族にとってストレスになることがあります。また、病院と在宅療養とでは医療処置の方法が異なることもありますので、ケア方法については、事業所の管理者や事業者と相談することも大切です。

訪問看護を活用するためのポイント

訪問看護を上手に活用するためには、いくつかのポイントがあります。

主治医・ケアマネジャー・訪問看護ステーションとの連携

主治医やケアマネジャーとしっかりと相談し、どのようなケアが必要かを明確にしましょう。また、訪問看護ステーションと密に連絡を取り、利用者の状態やニーズの変化に応じて、迅速に対応してもらえる関係づくりを心がけましょう。

家族と看護師とのコミュニケーション

訪問看護を利用する際には、家族と看護師とのコミュニケーションが不可欠です。家族と看護師が協力して、利用者が自宅で快適に過ごせるような環境を整えましょう。担当の看護師に直接相談しづらい内容は、ケアマネジャーや訪問看護ステーションに相談するとよいでしょう。

訪問看護以外の看護サービスにはどんなものがありますか?

ホスピス

ホスピスは、終末期のお客様を対象とし、トータルペイン(全人的苦痛(ぜんじんてきくつう)といわれ、身体的苦痛、精神的苦痛、社会的苦痛、スピリチュアルな苦痛(スピリチュアルペイン)の4つの要因が絡み合った、末期癌など予後不良の方が体験している複雑な苦痛のこと)を緩和することを目的とした総合的医療ケアを受けることのできる施設です。ツクイのホスピス「ツクイ・ポピルスガーデン」は、高度な看護ケアに注力した在宅型の医療が提供できる住宅型有料老人ホームです。

看護小規模多機能型居宅介護

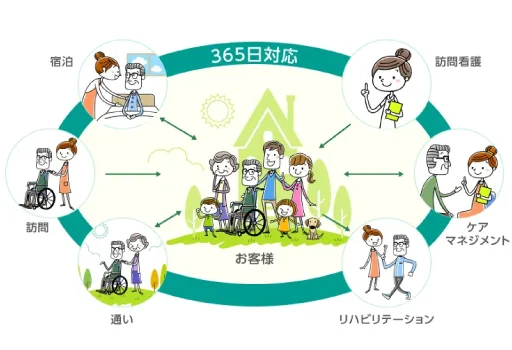

看護小規模多機能型居宅介護は、住み慣れた地域やご自宅での生活を継続できるように、お客様の状態や必要に応じて、小規模多機能型居宅介護(自宅で生活を継続できるように、お客様の状態や必要に応じて、「通い」を中心に「泊まり」「訪問」の3サービスを組み合わせて提供する介護サービス)と訪問看護を組み合わせた、医療ニーズの高い要介護者への支援の充実を図る一体型の在宅支援サービスです。

まとめ

訪問看護は、疾病をお持ちの方や終末期の方が自宅で安心して療養生活を送るために欠かせないサービスです。医療処置からリハビリテーション、日常生活の支援まで、さまざまなニーズに対応することで、利用者とその家族の生活の質が向上することが期待できます。訪問看護を利用する際は、主治医やケアマネジャー、担当の看護師と連携をしっかりと取り、医療依存度の高い場合でも安心して在宅生活を送れる環境を整えていきましょう。